أناشيد بيضاء

انها أناشيد الذين ولدوا من فوق وقد زيّن غيابهم كما حضورهم قبل رحيلهم سماء حياتنا. أناشيد بيضاء زرعت في قلوبنا ابتسامة لا تحجبها الغيوم ولا تطالها النجوم.

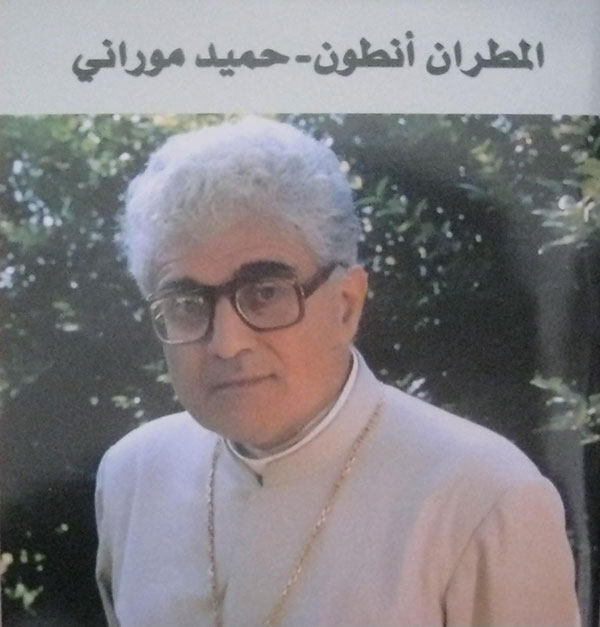

اخترنا من كتاب “الارشاد الرسولي رجاء جديد للبنان في أبعاده اللاهوتية والروحية والانتروبولوجية” (منشورات دار المشرق بيروت) للمؤلف الراحل المطران انطون حميد موراني قسمًا من الفصل الخامس

الحوار بين الأديان

أولا: حوار حقيقيّ

إنّ الحوار بين الأديان حديث العهد في الفكر الكاثوليكيّ. وقد سبقه الى ذلك اتّجاه أخذ يبرز في الغرب نحو ما يفرضه العالم الجديد الذي يتّجه نحو ما يعرف بال “عولمة”، من تحوّلات ومن مفاجآت. وبالتالي تقاربت الأديان وتفاعلت الثقافات وطرحت مشاكل العمل الخلقيّ على مستوى هذا العالم الجديد.

وقد اتّخذ الباب يوحنا بولس الثاني أكثر من مبادرة على هذا الصعيد. ويجب أن تكثر المبادرات من كلّ الجهات ليتحقّق تلاقي البشر في التفاهم والمعرفة المتبادلة، بدل أن يتحقّق ما يخشى منه، وهو سيطرة الشمال على الجنوب وبالتالي تراجع الثقافات والهويّات التقليديّة إزاء ثقافة الغرب والعقليّة العلميّة التكنولوجيّة المسيطرة على العالم الجديد.

وبالتالي فإنّ كلّ إنسان يدرك هذه التحوّلات السريعة وهذه المفاجآت التي لا يستطيع أن يواجهها بالمواقف الموروثة، لا بدّ له أن يطرح على نفسه أسئلة جذريّة لا يستطيع في أكثر الأحيان الإجابة عليها: وهويّتي كيف احافظ عليها؟ هل أجدني أمام ضغوط خارجيّة لا أقوى على مواجهتها؟ ما هو تأثير إيماني وفعله إزاء هذه الظروف؟ وهل من فاعليّة للثقافة؟ وأيّة ثقافة تفرض ذاتها عليّ؟

من هذا المنطلق أعتقد انّ الحوار الإسلاميّ المسيحيّ واجب على المستوى العالميّ. ونحن بالتالي علينا أن نفهم الحوار المفروض علينا من هذا المنطلق؟ إني معنيّ به في هويّتي وثقافتي ومستقبلي. وهذا ما يعبّر عنه الإرشاد الرسوليّ بتعابير مختلفة مألوفة، حينما يدعو الى الحوار بين الأديان التوحيديّة على أساس الاحترام المتبادل والعمل المشترك من اجل العدالة والقيم والسلام والحرّيّة. هذه الامور المشتركة تتجاوز الاديان بالفعل، لكنّها تشكّل أقلّ ما يجب أن تلتقي حوله الأديان التوحيديّة.

ويضيف الإرشاد أنّ اللبنانيّين مدعوّون الى المسامحة وتجاوز العداوة وتبديل الذهنيّة من اجل التآخي ضمن المجتمع الواحد.

“ليجتهد الذين آمنوا بالله في القيام بالأعمال الصالحة” (طيم 3/8). فلا بدّ أن يبدأ العمل المشترك على مستوى جماعات صغيرة فكريّة ودينيّة من اجل اهداف التضامن والصداقة والحرّيّة الدينيّة وعبادة الله الواحد وحقوق الإنسان.

ثانياً: الحوار الإسلاميّ – المسيحيّ

لقد اختلفت العلاقات عبر القرون بين المسلمين والمسيحيّين في لبنان. وهذا يجب اعتباره طبيعياً في تلك الحقبات التي كان يقال فيها ما معناه: من انتمى الى منطقة معيّنة، وجب أن يكون منها حتى في دينه. لكنّ الأديان فقدت سلطتها على اكثر الناس في عصرنا، ونمت البنى السياسيّة المختلفة عن الدين، وإن امتزجت به أحياناً، لا بل ذهبت بعض المجتمعات حتّى الفصل بين الدين والدولة، يضاف الى ذلك أنّ التطوّر الثقافيّ الذي عمّ اكثر المجتمعات صار يسمح، لا بل يدعو الى التمييز بين القيم المختلفة والى احترام الحرّيّات.

وأنا لا أعتقد انّ المواجهة بين المسلمين والمسيحيّين، حتّى إبّان الحرب، كانت دينيّة في قصديّتها وإن كانت دينيّة في مصدرها الأساسيّ. إنّ احترام الحرّيّة الدينيّة في لبنان لا يشكّل أيّ قضيّة.

فالصراع هو إذن طائفيّ. وبالتالي لا يكافح بالدعوة الى القيم الدينيّة المشتركة، بل بالدعوة الى العقلانية والموضوعية التي تتبعها.

هناك نوع من الميكانيكية المجتمعية التي يخضع لها كلّ الافراد والفئات. فلنلاحظ كيف يقوّم المسلمون والمسيحيّون الحدث الواحد. نجد أنّه حينما يقوّم المسلم هذا الحدث من جانب معيّن، يقوّمه المسيحيّ ميكانيكياً من الجانب المضادّ. وليس هناك من يقول: لنر الحدث موضوعياً وفي حدّ ذاته، لنحكم على صحّة هذا التقويم أو ذاك.

أي إنّه يُفرض علينا سلوك عقلانيّ موضوعيّ يضع السلوك الطائفيّ في مكانه الحقيقيّ.

والطائفية تحارب بالدعوة الى التسامي الدينيّ. وهذا ما اعتقدته في البداية. لكنّي رأيت أنّ سلوك العقل هو الأفضل والأشمل.

يضاف الى ذلك سلاح الثقافة. فبقدر ما يكون الشخص مثقفاً، يجد نفسه محرجاً في السعي الى الطائفيّة، لينال حقّه. وهذا ما اعنيه حينما أتكلّم على ضرورة طرق السلوك النموذج. لا بدّ هنا من الشهادة العمليّة من خلال سلوك يفرض ذاته كنموذج. والسلوك النموذج يكون أفعل بقدر ما يسلكه البارزون في المجتمع.

وكلّ مناهج السلوك الاخرى وكلّ القيم الأخرى كالإرادات الطيّبة ومصلحة الأمّة وضرورة الثقة المتبادلة لا تقنعني ولا تستطيع أن تحوّل الذهنيّات.

وبالتالي فإلغاء الطائفيّة ليس حلاً، إذا أخذنا بقول هيغل حينما يستعمل الكلمة الألمانيّة “Aufhebung”، إذ إن هذه الكلمة تعني معاً الإلغاء والاحتفاظ بالشيء. وقد يعني ذلك أمرين:

إن ألغيت من جهة، تكون قد حافظت على الشيء من جهة أخرى.

والمعنى الأفضل في نظري والذي يقترب من الجدليّة الهيغليّة، هو أنّ عمليّة الإلغاء تلغي حقّاً، لكن يستمرظلّ الاحتفاظ بالشيء الجديد، الذي نتج عن الإلغاء.

لذلك اطالب بالتخلّي عن مواجهة هذه القضيّة مباشرة للسبل العقلانيّة-الشفافيّة التي أشرت إليها، حتّى تزول الطائفيّة لأنّه لم يعد لها من مكان وقد أعيدت الى عدم الفاعليّة وعدم اللزوم.

العمليّة تحتاج الى وقت، لكن يجب أن نبشّر بالسبل. ووقت زوالها يكون أسرع من إلغائها. وإنّي لأجد تأكيداً لما أقول في أوّل مقال نشرته في كتابي: “هويّة لبنان التاريخيّة” (دار النهار) وهو يعود الى الستينات، وقد عالجت فيه موضوع الطائفيّة، وكان مطروحاً للمناقشة وإبداء الرأي على صفحات “الجريدة”. أودّ أن انهي هذه القضيّة بالكلام على اختبار التعاون والتكامل والعيش معاً في مجالات الإدارة والوظائف: على المسيحيّ أن يقوم بالعمل الواحد مع المسلم وعليه بالتالي أن يكون تارة رئيساً وطوراً مرؤوساً. فلنبرز هذا الاختبار ونخرجه من سلبيّاته المعروفة على ضوء سلوك – نموذج هي ترجمة للكلمة الالمانيّة (Leitbild) وهي مركّبة من (Bild) أي صورة و (Leit) أي تقود، توجّه.

ثالثاً: العيش المشترك

لقد سبق أن أعطيت رأيي في العيش المشترك. وما أورده الإرشاد هو إعادة لما قد قيل سابقاً، ولا فاعليّة عادة للإكثار من قيَم تُسرد سرداً. القيمة التي تبرز من خلال سلوك نراه موجّهاًهي وحدها تفعل في النفس.

وما يمليه العيش المشترك أوّلاً هو، كما يقول الإرشاد: “الشعور بالرضى باعتماده (أي كلّ شخص) في حرّيّة الخيارات التي يمليها عليه ضميره القويم” (92 ص 149). وبعبارة أخرى أن يعترف كلّ فريق بالآخر، والاعتراف يعني احترام الآخر. ومتى برز اعتراف فريق بالآخر واحترام حرّيته أصبح الرضى بالتعدّديّة قائماً. والتعدّديّة تختصر كلّ القِيَم وعلى كلّ المستويات لأنّها السبيل الى الديموقراطيّة. وللعائلة أوّلاً ثمّ للمؤسّسات التربويّة دور هام في هذا المجال. والديموقراطيّة تحلّ مشكلة العيش المشترك، الذي أعتقد أنه من المفيد تاريخيّاً واجتماعيّاً ألا نجعل منه هدفاً أو رسالة في لبنان، بل أن نحوّله إلى وسيلة توحّد المسلمين والمسيحيّين في التضامن مع العالم العربيّ والعمل فيه ومن اجله.

رابعاً: التضامن مع العالم العربيّ

لقد سبق أن قلنا الكثير حول هذا الموضوع. هناك أوّلاً ملاحظة تاريخيّة هامّة يجب إبرازها: إنّ الاستقلال بُني على سلبين، سلب للحماية الغربيّة وسلب للاتحاد العربيّ. الحماية الغربيّة والتفكير بها زالا من ذهن المسيحيّ. فلم يعد عليه الا الاندماج في العالم العربيّ، حيث يمثّل لبنان دور الوجدان الناقد للثقافة والمجتمع العربيّين، مع القبول الراضي بواقعه والسلوك المسيحيّ المشترك في خدمة عالمه العربيّ، وممّا لا شكّ فيه أنّ التفاعل الإسلاميّ – المسيحيّ في لبنان جعل منه بلداً مميّزاً عن بقيّة الدول العربيّة.

و عن السلام كتب

والسبل الى السلام كثيرة وعلينا أن نسلك كلّ هذه السبل، شرط أن تبقى مفتوحة وأن يكون هناك دليل عليها.

ويتّفق الكثيرون على أنّ هناك ثلاثة أدلّة أساسيّة: وهي الحرّيّة والعدالة والمحبّة. وليس في ذلك ما يخالف تعليم الإنجيل.

والسلام لا ينفصل عن الحرّيّة. فبدون حرّيّة لا وجود لسلام دائم. فالإيديولوجيّات والأنظمة التي لا تحترم حرّيّة مواطنيها، لا تخدم السلام. يجب أن يكون هذا الأمر واضحاً حتّى نستطيع المتابعة في التحليل.

أوّلاً، لا يكفي أن نتكلّم على السلام فقط، بل يجب أن يقترن هذا الكلام بتحقيق السلام. ومن اجل السلام نحن مدعوّون الى التعاون مع اناس من أديان مختلفة وتوجّهات سياسيّة مختلفة ورؤى للعالم مختلفة. ونريد ان نحقّق نظام سلام للمجتمع. لكن حيث تكون الحرّيّة مرفوضة أو تداس تحت الأرجل أو تصبح مساومة من اجل سلام فيه غشّ، يجب ألا نوافق وألا نتعاون.

السلام في الحرّيّة. هذا القول يجب أن يصبح دستورنا وهذا ما تدعونا اليه الديموقراطيّة وأن نستعيد بالذاكرة ما مرّ بنا من أزمات وحروب لنقول: لا لأيّ حرب بعد اليوم. وعلينا أن نقاوم كلّ من يحاول زعزعة سياسة السلام وتجاوز حدود السلام الداخليّ ويجعل هذا الداخل غير قابل للسكن.

ولم يكفّ باباوات القرن الماضي عن الدعوة الى السلام في العالم.

العالم أصبح صغيراً ومترابطاً، ولا بدّ من وصايا أخلاقيّة ضاغطة، ذلك بأنّ نظام السلام أصبح الحصول عليه صعباً أمام الضغوط التقنيّة والسياسيّة المتزايدة. وما عادت الاتّفاقات الثنائيّة تكفي في عصر الذرّة. فلا بدّ من نظام للسلام جماعيّ تُحترم فيه حقوق الشعوب، حدّ للتسلّح تدريجيّاً وتُرفض الحرب كوسيلة سياسيّة. والطريق لا تزال طويلة أمامنا، لكن لا بدّ من سلوكها خطوة خطوة. والاستعداد للدفاع عن الذات والمفاوضات لا بدّ منها كمقدّمة للسلام.

السلام في الحرّيّة هو إذن ممكن، لكن حيث يكون السلام نتيجة للعدالة. والكتاب المقدّس، حينما يتكلّم على العدالة، يعني التحرّر من الخطيئة والقرار النافذ من أجل المحبّة. وهذه الكلمة الكتابيّة يجب أن تسيطر على سلوكنا. فحيث نتجاوز الخطيئة، نخدم السلام. وهذا يجب أن يبدأ في حياتنا بالفكر والقول والعمل في كلّ يوم ومع كلّ الناس الذين نعيش معهم.

والعمل من أجل العدالة يعني مقاومة الظلم بحيث تكون حقوق الإنسان وكلّ الحقوق الأساسيّة محترمة. ونحن مسؤولون على الأقلّ عن الاطّلاع على البؤس في العالم، لأنّ في ذلك ما يحرّكنا لنراه عندنا ويدفعنا الى العمل من أجل تخفيفه، إن لم يكن من الممكن إزالته، لا مادّيّاً فقط، بل على مستوى كرامة الإنسان وحقوقه.

وهنا يجب أن نعمل الكثير وأن نكون جادّين لكن من أراد أن يدافع عن حقوق الإنسان وكرامته، فعليه ألا يحاكم الآخرين بسرعة من جانب الحياة الأخلاقيّة. وهذا لا يعني غياب الشعور بالشرّ وغياب القرار في الدفاع، لما عرفناه حقاّ وعدالة. وهذا يعني أنّ الطريق إلى السلام يجب أن يسلك العدالة وأنّ العدالة بدون فطنة ليست فضيلة.

والفضيلة الحقيقيّة لا يمكن أن تكون من دون محبّة. نحن نميل الى جعل ذلك أمراً خاصاً بنا. فهل من مجال للمحبّة في مجال الشؤون العامّة ومن أجل العمل السياسيّ في العلاقات الدوليّة المعقّدة. لقد قيل إنّ هذه الأخيرة هي من ضمان أنظمة القوّة فالمحبة يكون محلها في ظل القوة وعلى هامش السياسة، أفليس الأمر كذلك اليوم؟

لا تخفى علينا الاعتراضات على هذا القول. والحقيقة أنّ المحبّة هي المبدأ الوحيد لصياغة نظام للحرّيّة والعدالة، يخدم السلام. وبدون هذه المحبّة يتزعزع هذا النظام وبدونها تنحرف الحرّيّة الفرديّة وتصبح بلا ضابط وتغدو العدالة شيئاً مخيفاً مسيئاً.

نتكلّم اليوم على التضامن كثيراً، وهو يعني المحبّة. وقد أصبحت هذه الكلمة كثيرة الاستعمال في الكنيسة. فإنّنا نريد أن نربط أنفسنا بقوّة هذه الكلمة في المجتمع من أجل مزيد من الحرّيّة والعدالة وضمان السلام.

فإنّ محبّة الله والإنسان هي الوصيّة الكبرى في إيماننا. وهذه الوصيّة تفرض علينا أن نجعل من المحبّة القوّة المحرّكة لعملنا. ولا يجوز ان نخدع أنفسنا حول الشرّ في العالم. ونعرف أنّنا نعيش من فيض المحبّة التي أهدانا الله إيّاها بابنه يسوع المسيح. وهذا يعني الاستعداد للمصالحة والمسامحة. إنّ المحبّة لا تقبل بالعداوة والعنف، بل تحاول أن تمارس فعلها من خلال تأثير مستمرّ. وهذا يعني أنّه حيث علينا أن ندافع بالمحبّة والمسؤولية عن حقّ وحرّيّة أبناء بلدنا أو جنسنا ضدّ سلطة ظالمة، علينا ألا نهدم بقوّة المحبّة ذاتها العلاقة مع أخصامنا وأن نحافظ على إمكانيّة الوصول معاً الى السلام.

وعلى المحبّة أن تحتمل الضغوط الكثيرة: أوّلاً ضغط “ما قد صار” و”لم يصر بعد” الذي يعمّ التدبير الخلاصيّ حتّى مجيء المسيح الثاني والذي نشعر فيه بنقص السلام في العالم. وهناك ضغط يظهر دائماً في كلّ مجال يفرض علينا قراراً يتناول العدالة والسلام، يتجاوز شخصنا ويكون له تأثير على الجماعة في حرّيّتها وأمنها، لا بل في وجودها.

هذه المحبّة تنتصر على القلق الذي يصيبنا والذي يزعجنا، أمام ما يجب ونستطيع الآن وهنا أن نعمله. إنّها تنتصر على القلق بواسطة مخافة الله، التي يقول عنها صاحب المزامير، إنّها رأس الحكمة.

فالحرّيّة والعدالة والمحبّة ثلاثة أدلّة وأسس للسلام. فعلينا أن نتبعها وعلينا أن نسعى لنحمل الكثيرين من مواطنينا على مرافقتنا في هذه الطريق.